La figure du singe devient avec le procès Scopes un enjeu de pouvoir évident, objet de représentations orientées et déformées (voir la première partie). La véritable histoire de cet épisode judiciaire est assez étrange. Le “procès du singe” fut en fait délibérément organisé… mais rien ne se passa comme prévu…

attention, lobbying actif

Tweeter

Le procès du singe ne fut ni plus ni moins que le résultat d’une « pression législative organisée »1, comme l’analyse Dominique Lecourt. En effet, au cours des années vingt, « s’étaient regroupées autour du drapeau de l’évolution toutes les forces de l’Amérique yankee : théologiens libéraux, universitaires positivistes, hommes d’affaires « matérialistes » voués au culte du profit. »2 Cette croisade allait susciter un contrefeu puissant. Lorsque le républicain John Washington Butler dépose, le 21 janvier 1925, un projet de loi visant à interdire dans le Tennessee l’enseignement de « toute théorie qui nie l’histoire de la Divine Création, telle qu’elle est enseignée par la Bible, et qui prétend que l’Homme descend d’un ordre animal inférieur », ce n’est que l’une des quarante cinq actions, dans vingt États, déclenchées entre 1921 et 1929 par les créationnistes pour empêcher l’enseignement de l’évolution ! L’offensive est impressionnante et cible expressément l’enseignement – ce sera la tactique de toutes les attaques créationnistes à venir, aux États-Unis comme ailleurs dans le monde. Devant son ampleur, l’American Civil Liberties Union (ACLU), association pour la défense des droits civiques, va prendre les choses en mains et, littéralement, organiser le procès du singe.

Cherche cobaye pour procès, écrire au journal qui transmettra

Le plan de bataille de l’ACLU paraît infaillible : « tester l’efficacité répressive »3 du Butler Act en faisant inculper un enseignant pour sa non-application, afin de pouvoir porter l’affaire devant la Cour suprême des États-Unis pour qu’elle déclare la loi inconstitutionnelle (le juge local n’ayant pas cette compétence). L’ACLU n’a plus qu’à recruter un « cobaye » : elle va le faire par voie de presse (!) en s’engageant à fournir au candidat l’assistance d’un avocat – dont le rôle doit être minime, puisque l’on recherche une condamnation – et un soutien financier.

Thomas Scopes. Une belle tête de cobaye.

L’année scolaire achevée, Scopes, resté à Dayton « parce qu’il devait escorter « une jolie blonde » à quelque fête paroissiale »4, rencontre l’ACLU et se propose de jouer les boucs émissaires. Il n’a jamais abordé le sujet de l’évolution en classe mais a simplement donné aux élèves quelques pages du manuel offensant la loi à résumer en vue d’un examen alors qu’il remplaçait le professeur de biologie en titre quand ce dernier, qui était également directeur de l’école, tomba malade. Il déclarera plus tard qu’il s’agissait « juste une discussion de bistrot qui a ensuite échappé à [leur] contrôle »5. Car, à partir de là, rien ne va effectivement se passer comme prévu.

La condamnation acquise d’avance, l’ACLU cherche un procès rapide plutôt que le véritable barnum qui va envahir la petite ville fondamentaliste de Dayton, dont les habitants, eux, voient dans ce procès « une occasion inespérée de faire figurer leur petite ville « sur la carte ». »6 Le choix de Darrow comme avocat de la défense échappe également à son contrôle. Avocat à Chicago, symbole de la libre pensée et défenseur attitré des syndicalistes, Darrow venait de sauver de la peine capitale deux jeunes criminels homosexuels qui avaient horrifiés le pays par le meurtre gratuit d’un enfant – pas vraiment le profil de l’avocat discret recherché par la défense. Mais Bryan s’étant engagé pour la partie adverse, « l’offre de Darrow ne pouvait plus guère être repoussée »7. Le procès du singe qui devait être une formalité se transforme en combat de ténors du barreau monopolisant l’attention du pays tout entier !

Beuglements en Afghanistan

Qui de Darrow ou de Bryan est sorti vainqueur de cette joute oratoire ? La question appelle des réminiscences du débat d’Oxford (sur lequel le bLoug se penchera prochainement), pour lequel la postérité n’a pas retenu celui qui s’était effectivement le mieux fait entendre. Il semble que Bryan, que l’on présente souvent humilié, le fut moins par Darrow que par Dudley Field Malone, l’autre avocat de la défense. Avocat de la cause féministe, ce new-yorkais, catholique divorcé formait avec Darrow « le meilleur attelage pour hérisser et scandaliser le Sud moraliste et conformiste »8, selon l’expression de Lecourt. Par ailleurs, on a souvent écrit que Darrow avait poussé Bryan dans ses retranchement en l’appelant a témoigner en tant qu’expert de la Bible. Or, d’après Gould, Bryan se tira suffisamment bien de la tache pour ne pas se sentir gêné – d’autant qu’il n’avait jamais été strictement littéraliste. « Ce n’était donc pas une lamentable incohérence qu’auraient démasquée les questions implacables de Darrow. »9 Par ailleurs, ce témoignage, qui fut retiré du procès-verbal, eut lieu alors que le procès touchait à sa fin et que pratiquement tous les journalistes étaient partis…

dis, tu me prêterais pas ton éventail ? j'ai un peu chaud à beugler là...

H.L. Mencken se chargea, dans son style inimitable, de caractériser l’impact de l’intervention de Darrow: « le grand discours qu’a prononcé hier Clarence Darrow semble avoir eu exactement le même effet que s’il avait beuglé dans quelques défilé montagneux de l’Afghanistan. »10

Hasards sans nécessité

Le plus étrange dans le procès du singe est peut-être qu’il aurait pu ne jamais avoir lieu. D’abord parce que d’autres voies s’offraient pour contrer l’offensive créationniste – pour Stephen Jay Gould, le Butler Act aurait en effet pu « être rejeté sans grande difficulté si ses adversaires avaient pris la peine de s’organiser et de constituer un groupe de pression comme ils l’avaient fait l’année précédente dans le Kentucky »11 pour un projet du même type. Ensuite, parce qu’il se tint en dépit d’une accumulation invraisemblables de circonstances favorables, dont Gould a dressé la liste : ce fut une improbable suite de démissions politiques du Parlement et du gouverneur du Tennessee qui votèrent et ratifièrent un texte dont ils ne comprenaient pas l’enjeu en espérant que quelqu’un d’autre se chargerait de rectifier leur décision !

John Washington Butler. Ou comment légiférer sur un sujet qu'on ne connaît pas.

Bryan lui-même ne souhaitait pas cette loi et avait manœuvré sans succès pour qu’il n’y ait pas de peine prévue en cas d’infraction. Quant à Butler, à l’origine de la loi, il devait confesser plus tard : « je n’aurais jamais pensé que ma loi produise un tel tapage ! (…) Je ne savais absolument rien de l’évolution, lorsque j’ai abordé cette histoire. J’avais lu dans les journaux que des garçons et des filles rentraient chez eux de l’école en disant à leurs pères et à leurs mères que la Bible était pleine de non-sens. »12 Le recrutement de Scopes lui-même fut une sér ie de hasards : il devait quitter Dayton pour passer ses vacances en famille et n’était pas enseignant de biologie ; il avait simplement remplacé le titulaire, fondamentaliste bon teint qu’il aurait été bien difficile aux membres de l’ACLU de convaincre !

Une victoire à la Pyrrhus

Comme l’a relevé Stephen Jay Gould, l’issue véritable du procès a rarement été bien comprise. Au-delà des cas personnels de Darrow et de Bryan, le procès du singe pose de légitimes questions quant à ses conséquences sur les causes qu’ils défendaient. Pour le camp de l’évolutionnisme, la victoire médiatique souvent relevée n’est sans doute pas un motif de réjouissance suffisant à combler les défaites amères encaissées sur d’autres plans.

« En tant qu’opération de relations publiques, le procès Scopes peut être considéré comme une victoire pour notre camp »13, se réjouit Gould. Il eut effectivement un certain retentissement médiatique qui n’était pas flatteur pour les états de la Bible Belt. Même si l’évolutionnisme n’eut pas droit de citer lors des débats, car le juge avait récusé les scientifiques éminents convoqués par Darrow au motif que ce n’était pas l’évolution qui était en cause, ils produisirent malgré tout une masse de documents qui furent « reproduits dans tous les journaux du pays et que le juge accepta de faire figurer au dossier ! »14

Les conséquences juridiques et éducatives du procès du singe furent par contre assez désastreuses. L’anecdote est connue : Scopes fut condamné comme prévu, mais le juge lui infligea une amende de cent dollars… alors que la législation du Tennessee exigeait que toute amende supérieure à cinquante dollars soit fixée par l’ensemble du jury. Cette banale erreur de procédure mettait tout bonnement par terre la stratégie de l’ACLU, qui perdait toute possibilité de poursuivre l’affaire auprès des cours fédérales. D’une certain façon la défense payait la « starisation » : elle ne comptait « personne qui connût suffisamment la législation locale pour contester la décision du juge et réclamer une procédure appropriée »15. Le procès du singe était rendu inutile pour une erreur de procédure. Il aurait fallu faire rejuger Scopes, mais Bryan était décédé et ledit Scopes était passé à autre chose et s’était inscrit en doctorat de géologie à l’université de Chicago.

Cette bévue du juge explique que la loi soit restée en vigueur jusqu’en qu’en 1967. Elle fut même copiée en 1928 par l’Arkansas et doublée d’une loi l’année suivante sur la lecture quotidienne de la bible dans les écoles publiques !16 La situation persista jusqu’en 1968, date à laquelle Susan Epperson, enseignante de l’Arkansas, attaqua une loi semblable au Butler Act devant la Cour suprême. Le verdict d’inconstitutionnalité sur la base du Premier Amendement était enfin délivré, 43 ans après le procès du singe.

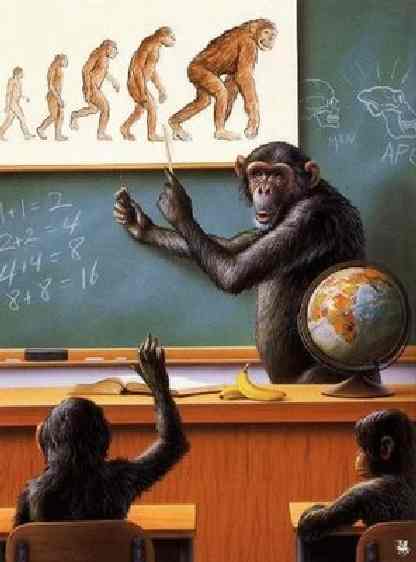

Certes, le Butler Act ne fut jamais appliqué. Mais doit-on vraiment sans réjouir ? Tant que la loi existait, elle restait une « arme contre un enseignement sérieux de la biologie »17 et eut à ce titre des conséquences assez insidieuses sur la diffusion de l’évolutionnisme dans les écoles américaines pour les décennies suivantes. Stephen Jay Gould fustige le rôle des éditeurs dans cette reculade généralisée : « Les éditeurs de manuels scolaires, qui sont les plus lâches de toute la profession, prirent presque tous peur, omettant de parler de la théorie de l’évolution ou bien la reléguant dans un petit chapitre en fin de volume. »18

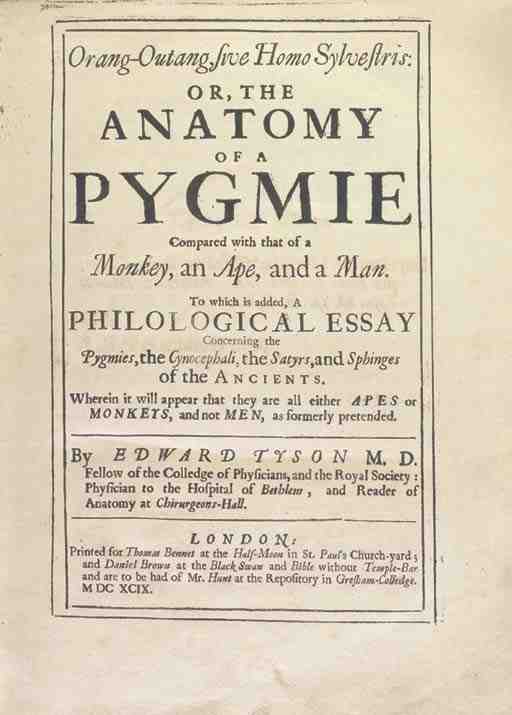

Biology for beginners, éditions de 1921 et de 1926 ; Darwin semble avoir été digéré...

Certes, il semble bien qu’il y ait eu un avant et un après Scopes dans les manuels de biologie de l’époque. Pour Gould, on assista à un travail de sape auprès des éditeurs qui fut un beau succès pour le fondamentalisme créationniste, puisque les allusions à Darwin et les mentions de l’évolution, déjà peu nombreuses, furent supprimées des manuels. Gould cite l’exemple du livre à partir duquel Scopes prétendit avoir enseigné les idées évolutionnistes. Ce manuel, Civic Biology (ou plus exactement A Civic Biology: Presented in Problems), datait de 1914. Il fut expurgé et réédité en 1927 sous le titre New Civic Biology. Le terme évolution et les concepts qui y étaient associés disparaissaient dans la version après Scopes. Toutefois, Gould se trompe doublement en associant à la nouvelle édition de ce manuel le remplacement, sur le frontispice de l’ouvrage, d’une illustration du visage de Charles Darwin par un superbe schéma d’appareil digestif. C’est un autre manuel qui est en cause dans ce tour de passe-passe : Biology for Beginners. Et, comme nous l’apprend le site textbookhistory.com, qui dissèque les ouvrages de biologie qui existaient au temps de Scopes, Darwin avait déjà disparu en 1924, donc avant Scopes, au profit de Louis Pasteur… Les apparences peuvent donc être trompeuses (on soulignera aussi que les mentions de l’évolution pré-Scopes étaient systématiquement associées à l’eugénisme et n’étaient donc pas nécessairement bénéfiques)…

L’erreur de Gould n’enlève rien à la réalité du combat mené par l’anti-évolutionnisme sur le plan éditorial. Un autre manuel cité par Gould, Dynamic Biology, qui date de 1933, continue de mentionner l’évolution… mais au dos de l’ouvrage, et pour préciser : « Aujourd’hui la théorie de Darwin, comme celle de Lamarck, n’est plus admise »19! Terminons cet aperçu des dégâts occasionnés par la tournure malheureuse que prit le procès du singe par ce nouveau témoignage de Gould, plus tardif, qui montre la durée de l’ostracisme éditorial à l’égard de Darwin et de l’évolutionnisme :

« J’ai dans mes rayonnages un exemplaire du manuel qui était le mien en 1956 dans un lycée de New York, dont les professeurs, libéraux, n’avaient aucune réticence à enseigner la théorie de l’évolution. Ce manuel, Modern Biology, de Moon, Mann et Otto, dominait alors le marché et servait à la formation de plus de la moitié des lycéens américains. La théorie de l’évolution n’y occupe que 18 pages sur 662, lesquelles 18 pages constituent le chapitre 58 (sur 60) – le lecteur, se souvenant de ses années de lycée, comprendra immédiatement que la plupart des classes n’arrivaient jamais jusqu’à ce chapitre. Qui plus est, le texte ne mentionne nulle part le terme redouté d’« évolution » et désigne le darwinisme comme « l’hypothèse du développement racial ». Or la première édition de ce manuel – publié en 1921, c’est-à-dire avant le procès Scopes – présentait en couverture un portrait de Darwin (dans l’édition de 1956, un groupe de castors industrieux a remplacé le plus célèbre de tous les naturalistes) et contenait plusieurs chapitres où la théorie de l’évolution était présentée non seulement comme démontrée, mais comme constituant le fondement même de toutes les sciences biologiques.20

Celui qui trouble sa maison…

- The Darwin club, illustration de Rea Irvin (1915) : les singes prennent leurs aises et “troublent la maison”

Inherit the Wind, titre de la fiction tirée du procès Scopes, est tiré de la Bible (Proverbes 11:29). En voici une des innombrables versions anglaises (King James) : He that troubleth his own house shall inherit the wind: and the fool shall be servant to the wise of heart. Soit : Celui qui trouble sa maison héritera le vent, et l’insensé sera l’esclave de l’homme sage.

A la suite de son procès, Thomas Scopes se garda de troubler à nouveau la maison… mais il n’hésita pas non plus à défendre la liberté de recherche et les droits des enseignants. Quant au singe, cet insensé, il n’avait pas fini de menacer la paix des foyers et l’ordre établi – ce que, en réalité, lui reprochait Bryan, mais cela fera l’objet d’une troisième partie…