L’été dernier, un aoûtien inattendu s’échouait sur une plage de la Manche : un requin “féroce”, espèce nageant d’ordinaire dans les eaux profondes de Colombie, Cette découverte insolite semblait à l’époque faire écho à l’actualité dramatique de l’île de La Réunion, théâtre d’attaques mortelles sur des surfeurs. Ce genre de collision médiatique pourrait se reproduire cette année, mais c’est un simple trompe-l’œil. Les requins qui longent les plages de métropole sont aussi méconnus qu’inoffensifs.

Combien sont-ils ?

Difficile, même pour les spécialistes, d’estimer le nombre d’espèces de requins qui fréquentent nos côtes. Les élasmobranches, la grande famille des poissons à squelette cartilagineux regroupant requins et raies, sont encore mal connus. Et, paradoxalement, peu étudiés, dans la mesure où ils ne constituent pas un enjeu économique, comme d’autres groupes de poissons.

On estime qu’une cinquantaine d’espèces nagent dans les eaux métropolitaines, sur plus de 500 recensées sur la planète, plus de 1000 en comptant les raies – un nombre croissant à chaque campagne scientifique (parmi les 300 espèces marines découvertes aux Philipines en 2011 figurait notamment un requin gonflable, ayant la faculté de remplir son estomac d’eau pour impressionner ses prédateurs).

Qui sont-ils ?

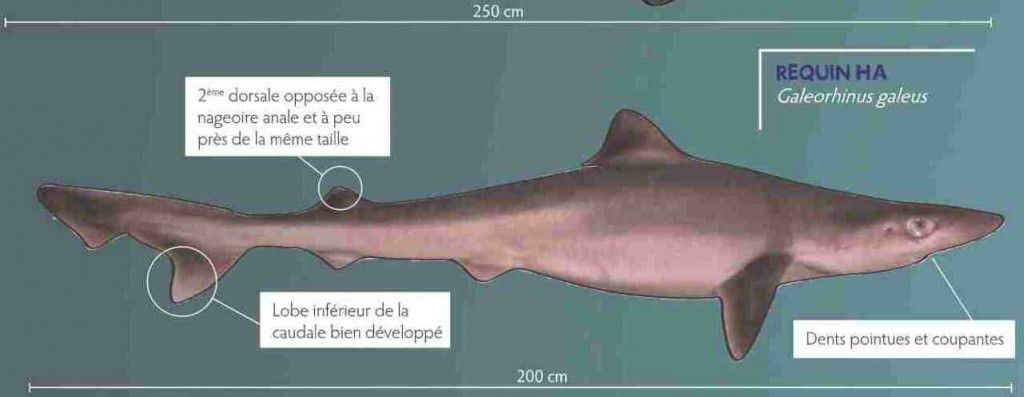

Parmi les plus communes sur nos côtes, des requins de fond : le requin hâ – bien pratique au scrabble – qui peut atteindre 2 m, l’aiguillat, la petite et la grande roussette (qui outre les 90 cm qui les séparent se distinguent aussi à la couleur de leur iris ou à l’écart entre leurs valvules nasales), ou l’émissole – ces trois derniers achalandant les étals des poissonneries sous l’appellation trompeuse de saumonette.

Quelques grosses espèces pélagiques aussi, c’est-à-dire évoluant dans la colonne d’eau : le placide requin-pèlerin, deuxième plus gros poisson du monde avec ses 12 mètres, le superbe et très hydrodynamique peau bleue, le plus mastoc taupe ou encore le renard, reconnaissable à sa longue queue falciforme pouvant mesurer jusqu’à la moitié de la longueur totale de l’animal. Enfin, un certain nombre de raies, famille dont les travaux en génétique récents ont montré qu’il s’agissait en fait de bêtes requins aplatis plutôt que d’espèces sœurs.

Faut-il annuler sa quinzaine à Mimizan ?

Ben, je n’ai pas de conseil touristique à vous donner, mais non. Même ces grands prédateurs ne font pas vraiment peser de menace sur nos plages. Au niveau mondial, l’ISAF (International Shark Attack File) ne répertorie que 484 attaques mortelles non provoquées depuis… 1580 ! (au 11 février 2013 ; la cuvée 2013 n’est pas encore répertoriée, avis aux amateurs… )

En outre, difficile d’affirmer qu’elles sont en augmentation récente tant ces statistiques sont fragiles et soumises à un effet loupe médiatique. Pour la France, peu de dorsales menaçantes à l’horizon : seulement 4 attaques depuis 1847, dont une seule mortelle, dans les années 1930.

Les espèces de nos littoraux, Manche, Atlantique ou Méditerranée, ne sont pas réputées agressives, même si le requin bleu ou le mako sont impliqués dans de très rares cas mortels ailleurs. Ne pas les importuner relève toutefois du simple bon sens. Ainsi, le colossal pèlerin n’ayant pour option que la fuite, gare au coup de queue lorsqu’il s’échappe ! Des scientifiques en ont d’ailleurs fait l’expérience – et en ont profité pour récupérer le mucus laissé par l’animal sur leur coque afin d’en prélever de l’ADN. Du côté des raies, attention aux décharges électriques de la torpille marbrée (de part et d’autre de la tête) ou à l’aiguillon de la pastenague (infiniment moins venimeuse ici que ses consœurs tropicales).

Le grand blanc nous laissera-t-il bronzer ?

Carcharodon carcharias, le grand requin blanc, fréquente la Méditerranée, c’est une certitude. Mais les rencontres restent rares : on ne l’aurait aperçu que 600 fois depuis le Moyen Âge. 22 attaques sont tout de même recensées, dont 10 mortelles, mais la dernière date de 1984. La plupart des rencontres ne sont donc pas très mouvementées, et ressemblent à ça (Spielberg, passe ton chemin) :

http://www.dailymotion.com/video/xgymqd

Vidéo de Baptiste BACCHIOLELLI, compagnie de promenade en mer CORSE EMOTION réalisée entre Sagone et Toulon.

Ainsi que l’indique le site corsicamare.com dans un billet qui lui est consacré, on ne sait pas grand-chose sur la démographie du grand blanc en Méditerranée, mais les phoques et les thons rouges qu’il affectionne ayant pratiquement disparu de ces eaux, il se peut que ses populations soient en régression. Les observations ont pour la plupart lieu là où on trouve encore un peu d’espadons (Italie du Sud, Malte, Sicile, Adriatique… et une ou deux observations annuelles en Corse).

Quant à l’Atlantique, rien n’interdit de penser que le grand blanc pousse jusque-là (contrairement à ce que l’on imagine, c’est une espèce des eaux tempérées), mais il s’y signale par son absolue discrétion.

Des espèces fragiles

Loin d’être une menace, les requins de nos côtes sont donc plutôt des espèces vulnérables, dont les caractéristiques biologiques (maturité sexuelle tardive, gestation longue, croissance lente) supportent mal la surpêche. Aucune espèce n’est protégée par la loi française, mais la Politique Commune de la Pêche de l’Union Européenne instaure des interdictions (requin-pèlerin, requin blanc, raie brunette) ou des quotas qui peuvent descendre à zéro (requin-taupe).

Des mesures de gestion circonstanciées seraient sans doute plus efficaces (interdictions saisonnières, sur des zones de reproduction…). Encore faut-il connaître l’écologie de ces espèces et cerner la structure des stocks. Pour ce faire, différentes associations parient sur les sciences participatives et mettent à contribution citoyens et pêcheurs pour remonter leurs observations ou les captures accidentelles.

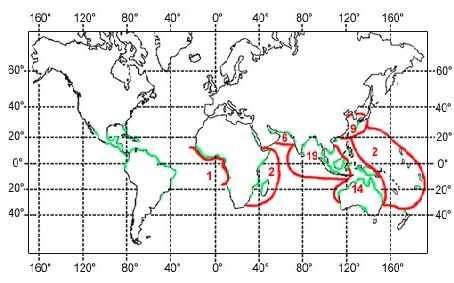

Préserver la diversité des requins de métropole passe par cette amélioration du savoir, ainsi que l’illustre à merveille l’emblématique pèlerin. En 2008, un gros spécimen femelle équipé d’une balise Argos à l’île de Man stupéfiait les scientifiques en traversant l’Atlantique en quelques mois, révélant que l’espèce fréquentait les eaux océaniques. Une découverte précieuse pour sa protection : inutile, en effet, d’agir isolément sur un seul bord de l’océan si l’espèce fait la navette entre les deux !

Le point de vue de…

Éric Stéphan — Association pour l’Étude et la Conservation des Sélaciens (APECS)

Fondée en 1997, l’APECS mène des programmes scientifiques et éducatifs pour mieux connaître et faire connaître requins et raies. Le programme CapOeRa permet de recenser les échouages de capsules d’œufs de raies ; le programme Allo Elasmo invite pêcheurs, plaisanciers et plongeurs à signaler les captures ou les observations de toute espèce de requin ou de raie.

Quelles espèces trouve-t-on en Atlantique et en Bretagne ?

Les requins ont réussi à coloniser tous les environnements. On les trouve vraiment partout, y compris dans les eaux métropolitaines. Mais on les connaît encore très mal et il est impossible d’établir des cartes de répartition ou d’abondance. Certaines espèces sont plus fréquemment observées à certains endroits, mais ce sont globalement les mêmes qu’on trouve sur la façade Atlantique, en Manche ou en Méditerranée. On peut croiser en plongée des petits requins vivant plutôt au fond et ne se déplaçant pas beaucoup : la petite et la grande roussette, ou l’émissole. Le requin-taupe lui est bien présent au niveau du talus continental. Avec le peau bleue, ce sont des espèces pélagiques, mais l’été, les plus jeunes individus peuvent s’approcher des côtes et croiser des plaisanciers. Le requin-renard, lui, vit plutôt au large. Enfin, il y a le requin-pèlerin…

Pourquoi vous intéressez-vous particulièrement à cette espèce ?

C’est un géant de notre patrimoine ! On l’observe régulièrement en Bretagne, en particulier dans le Finistère sud et au nord de la mer d’Iroise. Le pèlerin était très mal connu du grand public et des scientifiques lorsque nous avons créé l’APECS en 1997. On savait que l’espèce était là, et c’est tout. Il a fallu mettre en place un programme de recensement des observations pour un premier état des lieux. Nous avons ensuite mené des campagnes de terrain grâce aux suivis par satellite, à partir du début des années 2000. On acquiert encore des données, mais les premiers résultats sont surprenants. Très longtemps, on a pensé que le pèlerin restait au fond l’hiver, avec une activité réduite. Ce n’est pas ça du tout ! Il continue à être actif et à se déplacer dans la colonne d’eau, mais remonte moins en surface. On le voit donc moins qu’au printemps ou en été. C’est probablement lié à la profondeur du plancton dont il se nourrit.

Les requins de nos côtes sont-ils menacés ?

La principale menace qui pèse sur eux est la pêche intensive. Mais toutes les espèces ne sont pas forcément menacées. Quand on regarde les données des campagnes halieutiques de l’IFREMER, on voit que la petite roussette ne l’est pas, par exemple. Certaines sont plus vulnérables. Le requin-taupe était pêché de façon ciblée par des bateaux français. Par mesure de précaution, l’Europe en a interdit la prise en 2009. Parmi les raies, on a aussi des espèces qui ont du mal à se régénérer et qui ne supportent pas une pression de pêche trop forte. L’objectif de notre association est de sensibiliser le grand public à la présence des requins sur nos côtes et à leur vulnérabilité. Mais aussi de contribuer à l’amélioration des connaissances. Nous avons besoin d’études complémentaires, car il y a un cruel manque de données pour les eaux françaises : en France, les raies et les requins ne sont pas un sujet de recherche prioritaire.