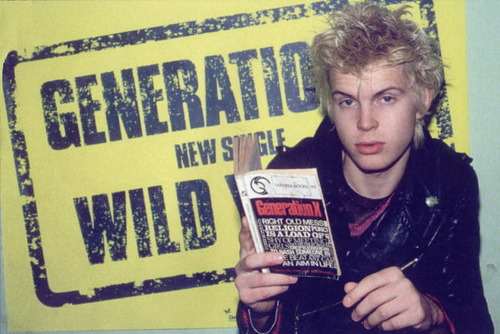

Le headbanging science du mois pouvait difficilement échapper à Bad Religion, dont le leader Greg Graffin, à la fois punk-rocker et scientifique, semble exister uniquement pour justifier l’existence de cette rubrique (comme vous l’aurez compris en lisant la critique de son ouvrage, Anarchy Evolution)…

Le headbanging science du mois pouvait difficilement échapper à Bad Religion, dont le leader Greg Graffin, à la fois punk-rocker et scientifique, semble exister uniquement pour justifier l’existence de cette rubrique (comme vous l’aurez compris en lisant la critique de son ouvrage, Anarchy Evolution)…

headbanging science,la rubrique musicale des titres qui ont (presque) un rapport avec la science : #4 BAD RELIGION – TEN IN 2010

Et pourtant, science et rock ne font pas forcément bon ménage, il suffit de se plonger dans la discographie de Bad Religion pour s’en rendre compte : la thématique scientifique est parfois là, à l’arrière-plan, mais les paroles sont essentiellement politiques et sociales.

Le morceau Ten in 2010 constitue donc une étonnante rareté : pas forcément parmi les meilleurs titres de BR d’un point de vue musical, mais une toile de fond scientifique aux résonances très actuelles – et, ce qui ne gâche rien, visuellement l’un des clips les mieux réussis du groupe :

Il est bien sûr question de peuplement humain et de ressources en nourriture et en eau pour assurer la survie de tout ce beau monde : Ten in 2010, 10 milliards d’être humains en 2010, d’après Greg Graffin.

bougez pas devant, je vous compte

Il n’aura échappé à personne que nous sommes encore loin du compte. La projection était-elle réaliste à l’époque ? Même pas. Les projections de population mondiale de la série des Nations-unies disponibles en 1995 (Ten in 2010 est sorti en 1996) prévoyaient, 6,16 milliards d’habitants sur la planète en 2000, 8,29 en 2025 et (seulement) 9,83 en 2050.

Ten in 2010 n’avait donc rien d’une projection réaliste et sacrifiait allègrement la science à la rime. Ce qui soulève certaines questions.

la science est-elle soluble dans le rock ?

En 2007, le magazine américain Blender, qui se veut le guide ultime en matière musicale, classait Greg Graffin en 28ème position parmi les… pires compositeurs de paroles dans le monde du rock. Voici ce qui valait au chanteur de BR cette piètre performance :

- 28 – Greg Graffin. Revenge of the nerd.

- The Bad Religion singer has a list of academic qualifications as long as your arm-including a master’s in geology and a biology Ph.D.-so it’s little wonder he writes exactly like a concerned student. Graffin hit the ground running in 1982 with the naive indignation of « Fuck Armageddon … This Is Hell! » (« We’re living in the denouement of the battle’s gripping awe ») and has maintained similar standards ever since.

- Worst lyric: « The arid torpor of inaction will be our demise » (« Kyoto Now »)

- Bonus Worser lyric: « Damn your transcendental paralysis/We can work together and make sense of this » (« The Hopeless Housewife »)

On peut trouver l’exercice idiot, mais Blender n’a pas que des mauvais goûts (la preuve, le classement est dominé par Sting).

Par ailleurs, Greg Graffin lui-même déclare dans Anarchy Evolution ne connaître aucune bonne chanson sur la science….

tous ces mots compliqués sont-ils bien nécessaires ?

Voici ce que répondait Brooks Wackerman, batteur du groupe, en 2010, à une question sur le style « scientifique » de Greg Graffin :

- En toute honnêteté, comprends-tu toutes les paroles de Greg Graffin ?

- Non (rires). Je note régulièrement des mots dans le creux de ma main pour ensuite lui demander leur signification. Il y a peu de groupes de punk qui utilisent des mots à 13 syllabes. Chaque disque de Bad Religion possède toujours de mots ou des thèmes dont je n’ai jamais entendu parler.

2 comprimés, à chaque écoute de Bad Religion

Il est vrai que peu de groupes parlent de téléologie (ou science de la finalité, écueil courant de l’évolutionnisme qui tend à assigner un sens à l’évolution) dans leur chanson. Cela ne facilite pas la compréhension. Mais cela nuit-il vraiment aux idées du groupe ?

Dans une interview de 2010, Jay Bentley, bassiste du groupe, reconnaissait une petite erreur de 3,4 milliards dans le décompte de Ten in 2010 mais demandait à recompter. Au-delà du chiffre, il insistait surtout sur le message de la chanson, toujours d’actualité.

La deadline que l’on s’est désormais fixée, c’est 2050. A cette date, il s’agira d’offrir à manger et à boire à 9 milliards d’être humains – la prévision de Ten in 2010 était décidément loin du compte.

En sera-t-on capable ?

Le sujet prête à débat mais un consensus semble s’installer : il est théoriquement possible de nourrir la planète dans ce scénario, mais pratiquement, nous sommes encore loin d’être en ordre de marche.

Nine in 2050 ? ou quand Graffin sonne mieux que Griffon

Au début du mois de mars 2011, l’Académie des Sciences présentait un rapport de 300 pages intitulé “Démographie, climat et alimentation mondiale”. Rapporteur, l’agronome Michel Griffon. Qui soulignait en substance que le défi était “extrêmement complexe”.

Au chapitre des préconisations, quelques idées plus ou moins rebattues :

- contrôler voire proscrire la fabrication de biocarburants de première génération à partir de céréales ou d’oléagineux

- maintenir les capacités de production importantes de la profession agricole européenne mais en les réorientant vers des productions écologiquement acceptables

- inciter chacun à réduire sa consommation de produits d’origine animale

Et également la création d’une sorte de Giec alimentaire dont la mission serait d’orienter les politiques sur les questions d’alimentation (Claude Allègre, qui doit en connaître un rayon sera ravi).

Graffin contre-attaque : proposition 1, utiliser les disques comme moules à gateau

Michel Griffon est le père du concept d’agriculture écologiquement intensive. Oui, vous avez bien lu. Ecologiquement intensive.

Le principe est d’utiliser au mieux le fonctionnement de la nature et des éco-systèmes (par exemple en promouvant la lutte biologique), mais sans remettre en cause les cultures intensives – ni du reste, le recours aux pesticides ou aux OGM.

Pour l’heure, cette troisième voie fait surtout florès dans la sphère politique (le Grenelle l’a boostée, le PS, en mal d’idée sur l’agriculture, l’a adoptée). Difficile d’y voir autre chose qu’une posture, un concept vague que son inventeur lui-même juge délicat à mettre en oeuvre : pour être efficace, il est nécessaire de prendre en considération les caractéristiques de chaque sol, chaque bassin versant, de s’adapter à chaque exploitation, voire chaque parcelle.

Une gageure qui ne peut qu’être nourrie à coup d’innovations. Or, comme le déplore Michel Griffon, le manque de recherches sur le sujet est un frein.

Cela tombe bien, ledit Griffon se trouve être Directeur général adjoint de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). Et quel est la raison d’être de cette agence ? « Favoriser l’émergence de nouveaux concepts, accroitre les efforts de recherche sur des priorités économiques et sociétales, intensifier les collaborations public-privé et développer les partenariats internationaux. » Etrange, non ?

On voudrait nous faire croire que l’agriculture écologiquement intensive est une entourloupe qu’on ne s’y prendrait pas autrement. Et puisqu’on n’est pas plus avancé, autant retourner à Ten in 2010, finalement plus pertinent.

ne croissez pas, ne multipliez pas

Ten In 2010

Lyrics by Greg Graffin

Parched, cracked mouths, empty swollen guts

Sun-baked pavement encroaches on us

Haves and have-nots together at last

Brutally engaged in mortal combat

10 in 2010

What kind of God orchestrates such a thing?

10 in 2010

Ten billion people all suffering

10 in 2010

Truth is not an issue just hungry mouths to feed

10 in 2010

Forget what you want, scrounge the things you need

Happy and content it can't happen to you

10 in 2010

Fifteen years we'll think of a solution

10 in 2010

It won't just appear in one day

10 in 2010

For ten in twenty-ten we're well on our way

10 in 2010

Like piercing ear darts, I heard the news today

10 in 2010

10 billion people... coming your way

et maintenant, allez donc confesser ce que vous gaspillez sur le site de Bad Religion

Le headbanging science du mois pouvait difficilement échapper à Bad Religion, dont le leader Greg Graffin, à la fois punk-rocker et scientifique, semble exister uniquement pour justifier l’existence de cette rubrique (comme vous l’aurez compris en lisant la critique de son ouvrage Anarchy Evolution http://lebloug.fr/index.php/en-1-du-bloug/lorigine-des-especes-de-punks-insane-lectures-2/).

Et pourtant, science et rock ne font pas forcément bon ménage, il suffit de se plonger dans la discographie de Bad Religion pour s’en rendre compte : la thématique scientifique est parfois là, à l’arrière-plan, mais les paroles sont essentiellement politiques et sociales.

Le morceau Ten in 2010 constitue donc une étonnante rareté : pas forcément parmi les meilleurs titres de BR d’un point de vue musical, mais une toile de fond scientifique aux résonances très actuelles – et, ce qui ne gâche rien, visuellement l’un des clips les mieux réussis du groupe :

Il est bien sûr question de peuplement humain et de ressources en nourriture et en eau pour assurer la survie de tout ce beau monde : Ten in 2010, 10 milliards d’être humains en 2010, d’après Greg Graffin. Il n’aura échappé à personne que nous sommes encore loin du compte. La projection était-elle réaliste à l’époque ? Même pas. Les projections de population mondiale de la série des Nations-unies disponibles en 1995 (Ten in 2010 est sorti en 1996) prévoyaient, 6,16 milliards d’habitants sur la planète en 2000, 8,29 en 2025 et (seulement) 9,83 en 2050. Ten in 2010 n’avait donc rien d’une projection réaliste et sacrifiait allègrement la science à la rime. Ce qui soulève certaines questions.

La science est-elle soluble dans le rock ?

En 2007, le magazine américain Blender, qui se veut le guide ultime en matière musicale, classait Greg Graffin en 28ème position parmi les… pires compositeurs de paroles dans le monde du rock. Voici ce qui valait au chanteur de BR cette piètre performance :

28 – Greg Graffin. Revenge of the nerd.

The Bad Religion singer has a list of academic qualifications as long as your arm-including a master’s in geology and a biology Ph.D.-so it’s little wonder he writes exactly like a concerned student. Graffin hit the ground running in 1982 with the naive indignation of « Fuck Armageddon … This Is Hell! » (« We’re living in the denouement of the battle’s gripping awe ») and has maintained similar standards ever since.

Worst lyric: « The arid torpor of inaction will be our demise » (« Kyoto Now »)

Bonus Worser lyric: « Damn your transcendental paralysis/We can work together and make sense of this » (« The Hopeless Housewife »)

On peut trouver l’exercice idiot, mais Blender n’a pas que des mauvais goûts (la preuve, le classement est dominé par Sting).

Par ailleurs, Greg Graffin lui-même déclare dans Anarchy Evolution ne connaître aucune bonne chanson sur la science….

C’est compliqué tous ces mots…

Voici ce que répondait Brooks Wackerman, batteur du groupe, en 2010, à une question sur le style « scientifique » de Greg Graffin :

http://www.addictif-zine.com/interviews/item/1960-bad-religion-interview

En toute honnêteté, comprends-tu toutes les paroles de Greg Graffin ?

Non (rires). Je note régulièrement des mots dans le creux de ma main pour ensuite lui demander leur signification. Il y a peu de groupes de punk qui utilisent des mots à 13 syllabes. Chaque disque de Bad Religion possède toujours de mots ou des thèmes dont je n’ai jamais entendu parler.

Il est vrai que peu de groupes parlent de téléologie (ou science de la finalité, écueil courant de l’évolutionnisme qui tend à assigner un sens à l’évolution) dans leur chanson. Cela ne facilite pas la compréhension. Mais cela nuit-il vraiment aux idées du groupe ?

Dans une interview de 2010, Jay Bentley, bassiste du groupe, reconnaissait une petite erreur de 3,4 milliards dans le décompte de Ten in 2010 mais demandait à recompter.

Au-delà du chiffre, il insistait surtout sur le message de la chanson, toujours d’actualité.

http://www.vacarm.net/content/view/5502/102/

La deadline que l’on s’est désormais fixée, c’est 2050. A cette date, il s’agira d’offrir à manger et à boire à 9 milliards d’être humains – la prévision de Ten in 2010 était décidément loin du compte.

2050… suffisamment loin pour ne pas trop s’inquiéter ?

Le sujet prête à débat mais un consensus semble s’installer : il est théoriquement possible de nourrir la planète dans ce scénario, mais pratiquement, nous sommes encore loin d’être en ordre de marche.

Nine in 2050 – ou quand Graffin sonne mieux que Griffon

Au début du mois de mars 2011, l’Académie des Sciences présentait un rapport de 300 pages intitulé “Démographie, climat et alimentation mondiale”. Rapporteur, l’agronome Michel Griffon. Qui soulignait en substance lors de la présentation des recommandations de ce rapport que le défi était “extrêmement complexe”.

Au chapitre des préconisations, quelques idées plus ou moins rebattues :

- contrôler voire proscrire la fabrication de biocarburants de première génération à partir de céréales ou d’oléagineux”

- maintenir les capacités de production importantes de la profession agricole européenne mais en les réorientant vers des productions “écologiquement acceptables”

-

inciter chacun à réduire sa consommation de produits d’origine animale

-

Et également la création d’une sorte de Giec dont la mission serait d’orienter les politiques sur les questions d’alimentation (Claude Allègre, qui doit en connaître un rayon sera ravi).

Ainsi qu’une instance de veille “L’Observatoire prospectif des Situations et marchés alimentaires mondiaux”, une institution indépendante, serait chargé de suivre les “évolutions et en particuliers les signaux faibles, de proposer des scénarios, d’anticiper les dangers et suggérer des voies de solution”.

Marcel Griffon est le père du concept d’agriculture écologiquement intensive. Oui, vous avez bien lu. Ecologiquement intensive.

Le principe est d’utiliser au mieux le fonctionnement de la nature et des éco-systèmes (par exemple en promouvant la lutte biologique), mais sans remettre en cause les cultures intensives – ni du reste, le recours aux pesticides ou aux OGM.

Pour l’heure, cette troisième voie fait surtout florès dans la sphère politique (le Grenelle l’a boostée, le PS, en mal d’idée sur l’agriculture, l’a adoptée). Difficile d’y voir autre chose qu’une posture, un concept vague que son inventeur lui-même juge délicat à mettre en oeuvre : pour être efficace, il est nécessaire de prendre en considération les caractéristiques de chaque sol, chaque bassin versant, de s’adapter à chaque exploitation, voire chaque parcelle.

Une gageure qui ne peut qu’être nourrie à coup d’innovations. Or, comme le déplore Marcel Griffon, le manque de recherches sur le sujet est un frein.

Cela tombe bien, Marcel Griffon se trouve être Directeur général adjoint de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). Et quel est la raison d’être de cette agence ? « Favoriser l’émergence de nouveaux concepts, accroitre les efforts de recherche sur des priorités économiques et sociétales, intensifier les collaborations public-privé et développer les partenariats internationaux. » Etrange, non ?

On voudrait nous faire croire que l’agriculture écologique est une entourloupe qu’on ne s’y prendrait pas autrement. Et puisqu’on n’est pas plus avancé, autant retourner à Ten in 2010, finalement plus pertinent.