Ça ne vous a pas échappé, en décembre 2012, il a beaucoup été question de fin du monde. Et curieusement, pas un mot sur Georges Cuvier, qui mit en évidence le rôle des catastrophes dans l’histoire du vivant, et dont on fêtait le bicentenaire de la publication de Recherches sur les ossemens fossiles de quadrupèdes, ouvrage fondateur de la paléontologie. Histoire de rattraper le coup, voici un petit topo sur 200 ans de paléontologie française, alimenté par deux générations de paléontologues, Philippe Taquet et Pierre-Olivier Antoine (dont on avait parlé ici).

En « antiquaire d’une espèce nouvelle », Georges Cuvier (1769 – 1832) donna à voir aux hommes de son temps des mondes disparus peuplés de créatures étranges : reptiles marins, paresseux géants, mammouths, etc. Cette vision, aujourd’hui familière, était si nouvelle à l’époque qu’elle provoqua un étonnement considérable. Admiratif, Balzac, qui conçut sa Comédie Humaine comme une anatomie comparée des membres de la société française, se demandait si Cuvier n’était pas « le plus grand poète de notre siècle ».

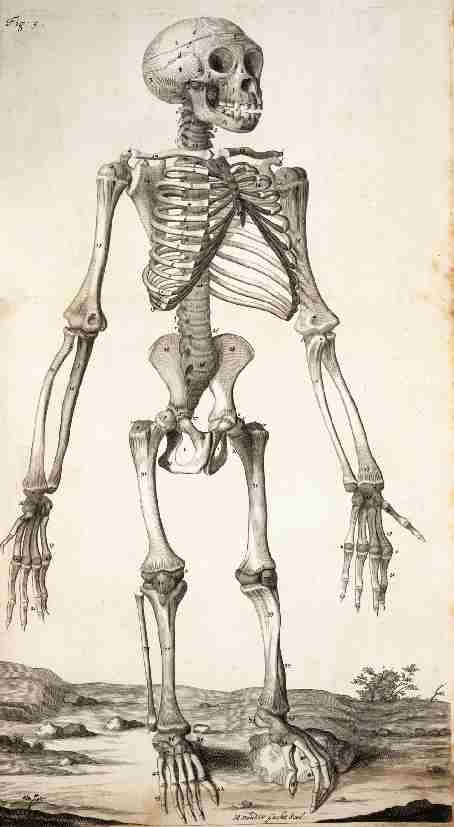

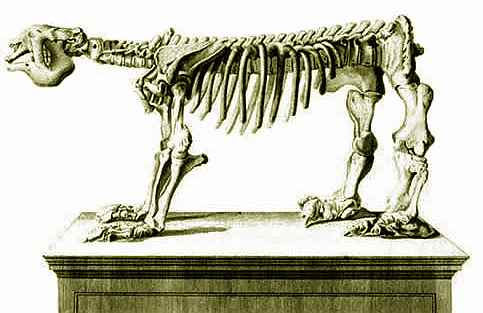

Dessin de cuvier représentant le Megatherium, (sans sa queue), un paresseux géant d’Amérique du Nord

Il reste en tout cas considéré comme un des plus grands savants pour avoir donné à la science les moyens de reconstituer le passé de la Terre et de ses habitants. En 1812, il publiait Recherches sur les ossemens fossiles de quadrupèdes, ouvrage qui donnait à la paléontologie ses bases méthodologiques. On lui doit aussi d’avoir révélé l’importance de l’extinction des espèces et des catastrophes dans l’histoire du vivant, tandis que la géologie a profité de sa contribution à la datation des terrains au moyen des fossiles.

Mais à quoi ressemble la paléontologie française deux siècles après ? L’image du paléontologue couvert de poussière et s’excitant sur des tiroirs de fossiles n’est plus d’actualité. Pierre-Olivier Antoine, professeur de paléontologie à l’Institut des Sciences de l’Évolution de Montpellier, fait partie de la nouvelle génération. Il brosse le portrait d’une science résolument moderne : « La paléontologie est extrêmement riche, car elle a su dresser des ponts avec des disciplines connexes (biologie du développement, géochimie…) et utiliser les technologies de pointe provenant de l’imagerie médicale, comme le microtomographe (scanner), qui permettent d’accéder sans les détruire à des structures inaccessibles et offrent de nouvelles perspectives. » L’avènement de la classification moderne, dite phylogénétique, qui consiste à placer organismes vivants et espèces fossiles sur un même arbre en fonction de leur degré d’apparentement, a aussi bouleversé la discipline : l’anatomie comparée chère à Cuvier n’a pas disparu, mais les paléontologues travaillent désormais dans un cadre formel et conceptuel renouvelé qui intègre l’évolution des espèces.

Malgré sa modernité, la paléontologie française bénéficie toujours de son passé prestigieux, de ses collections (parmi les plus importantes au monde) et de ses structures académiques. L’Hexagone lui-même, depuis que Cuvier mit au jour une faune disparue dans le gypse des carrières de Montmartre, reste un théâtre de découvertes marquantes, notamment avec les gisements à dinosaures (Charente ; Aude). La discipline jouit enfin d’une tribune médiatique disproportionnée. Le grand public se masse dans les musées d’Histoire naturelle, mais aussi, désormais, sur les gisements, grâce aux musées de sites ou aux chantiers ouverts à tous, qui permettent de former de jeunes paléontologues en herbe.

Malgré la précarisation du métier de chercheur, la paléontologie française continue à recruter, bon an mal an, ce qui est loin d’être le cas dans d’autres pays. Faute de commission propre dans les instances nationales de la recherche, que ce soit au CNRS ou à l’Université, la communauté des paléontologues doit toutefois composer avec ses voisines plus influentes, celles des géologues et des biologistes, tout en cultivant des expertises très spécifiques pour lesquelles il n’existe souvent que deux ou trois spécialistes à l’échelon mondial. Elle parvient ainsi à rester bien visible dans les revues scientifiques internationales.

Là comme ailleurs se pose la question du financement du travail sur le terrain. Ce que Pierre-Olivier Antoine appelle « mettre les mains dans le cambouis, parce que les spécimens ne poussent pas dans les tiroirs. » Cette partie du métier a aussi un coût en énergie, en temps et parfois pour la vie de famille. Mais elle offre « un plaisir insigne, qui attire vers le métier, celui de découvrir un gisement », souligne le jeune paléontologue, qui cumule déjà une vingtaine de missions en Amazonie.

Paradoxalement, la paléontologie tient peut-être son meilleur argument pour les années à venir de la crise majeure de biodiversité que nous traversons. « La société est consciente collectivement que la vie, qu’elle soit actuelle ou passée, est la même. C’est une seule histoire », conclut Pierre-Olivier Antoine, optimiste. C’est l’occasion rêvée pour sa discipline de faire valoir sa connaissance des crises biologiques du passé. Et peut-être aussi d’être un peu mieux reconnue.

Cours d’anatomie de Georges Cuvier Lithographie française, XIXe siècle © Jacques Boyer / Roger-Viollet

Le point de vue de…

Philippe Taquet, paléontologue, professeur au Muséum, auteur d’une biographie de Georges Cuvier.

En quoi Georges Cuvier est-il le père de la paléontologie ?

Lorsqu’il arrive à Paris en 1795, Cuvier est décidé à revoir la classification des animaux. Il a une chance extraordinaire, car les armées de la République ont ramené des Pays-Bas deux crânes d’éléphants. Cuvier constate qu’ils n’ont pas la même forme et que les traces d’usure des dents ne sont pas identiques. Il prouve là l’existence de deux espèces, l’éléphant d’Asie et celui d’Afrique. Mais il va plus loin. Il y avait dans les réserves un animal trouvé dans les glaces de Sibérie que tout le monde connaissait sous le nom de mammouth. Il va comparer, dans la même planche, ce crâne aux deux autres, et montrer qu’il s’agit bien d’un autre éléphant, disparu, dont les dents sont encore différentes. Cuvier tient ainsi une méthode qui permet de comparer des espèces entre elles, mais aussi de faire revivre des espèces éteintes et de plonger le regard dans le passé. C’est ce qui va faire sa gloire.

Pourquoi les espèces disparaissent-elles, selon lui ?

Cuvier s’aperçoit qu’il y a des faunes différentes dans les différentes strates géologiques : dans les couches les plus récentes, des mammouths, dans celles d’en dessous des mammifères disparus proches des tapirs, et encore en dessous des grands reptiles. Ce sont des mondes totalement différents. Pour passer de l’un à l’autre, Cuvier imagine des « révolutions du globe », c’est-à-dire de grandes catastrophes. Les Anglais vont assimiler la dernière au déluge biblique, mais pas Cuvier : il reste prudent et ne veut pas mélanger science et religion. Avec Darwin, on pensera ensuite que Cuvier avait tort et que l’évolution se produit par changements progressifs étalés sur des millions d’années. Depuis les années 1980, on a redécouvert l’importance de cette approche catastrophique. Il y a bien des périodes de crise, mais on parle désormais d’extinctions et non plus de révolutions du globe.

Quel est l’héritage de Cuvier ?

Cuvier a donné ses lettres de noblesse à la paléontologie des vertébrés. Dans sa description du mosasaure [reptile marin disparu], il n’y a pas une virgule à changer, il a été un formidable anatomiste. Ce qui a évolué, ce sont les technologies modernes, qui permettent par exemple de saisir d’un seul coup l’intérieur d’un crâne. Mais j’utilise toujours la même méthode de l’anatomie comparée pour reconstituer mes dinosaures, ça n’a pas changé : un maxillaire droit reste un maxillaire droit.

Depuis Cuvier, on a gardé la tradition, il y a une très bonne école française de paléontologie, avec une chaire prestigieuse au Muséum ainsi que des collections de fossiles extraordinaires. Nos équipes sont reconnues au niveau international dans tous les domaines de la paléontologie, y compris la paléontologie humaine : n’oublions pas que les Français ont contribué à la découverte de Toumaï [plus vieil hominidé, 7 millions d’années] ou de Lucy.

A lire :

Eric Buffetaut, Cuvier. Le découvreur de mondes disparus, Belin / Pour la science, 2002, 160 p.

Philippe Taquet, Georges Cuvier – Naissance d’un génie, Odile Jacob, 2006, 539 p. (et c’est que le premier tome !)

Servais, Thomas, Antoine, Pierre-Olivier, Danelian, Taniel, Lefebvre, Bertrand, and Meyer-Berthaud, Brigitte, 2012. Paleontology in France: 200 years in the footsteps of Cuvier and Lamarck. Palaeontologia Electronica Vol. 15, Issue 1; 2E:12p.