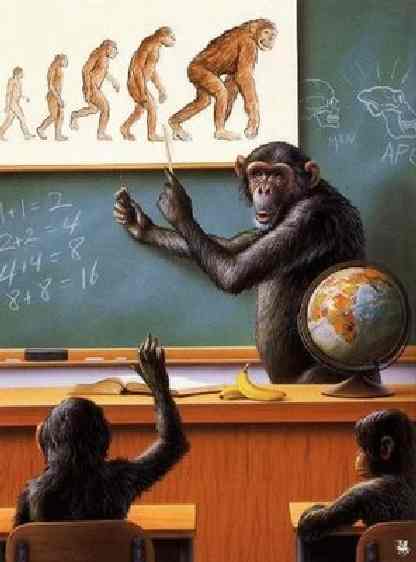

Lorsque le singe désigne un autre homme : la dérive raciste de l’expression “l’homme descend du singe”

Cette série de 3 billets poursuit un travail sur l’expression “l’homme descend du singe” déjà évoqué sur le bLoug (à propos du procès du singe, du débat d’Oxford, ou encore de ce qu’en pensent les étudiants). Après un billet sur les élucubrations classificatoires du médecin anglais Charles White, voici celui consacré au triste rôle assigné aux Bochimans et aux Hottentots, avant un dernier qui fera le point sur le prétendu racisme de Darwin.

La Vénus hottentote sur le billard

Tweeter

Après Chales White et d’autres, l’anatomiste et anthropologue Paul Pierre Broca (1824-1880) s’essaie à son tour, par des mesures objectives, à démontrer qu’il existe une hiérarchie des races humaines. Il cherche à reconstituer le grand escalier du progrès humain, du chimpanzé à l’homme blanc. Comme le relève Stephen Jay Gould, le racisme de Broca n’a rien de particulièrement virulent au regard de celui des savants de son temps (évidemment blancs – et masculins), mais il se distinguait tout de même en montrant :

« un peu plus d’acharnement dans l’accumulation de données sans lien véritable avec son sujet, et qu’il présentait ensuite après les avoir soigneusement sélectionnées, pour défendre ses conceptions pleines d’a priori. »[1]

Broca s’intéresse à la taille du crâne – et réalise des mesures qui vont à l’appui de sa thèse – ainsi qu’au rapport des longueurs du radius et de l’humérus (les avant-bras longs étant une caractéristique classique des singes). La mesure de ce rapport (égal à 0,794 chez les Noirs et 0,739 chez les Blancs) paraît aller dans son sens… à l’exception de celui du squelette de la célèbre Vénus hottentote ! Ce qui le contraint à abandonner cette preuve.

La Vénus hottentote n’apparaît pas par hasard dans l’échantillon de Broca. Sur l’échelle raciste qui guide bon nombre de travaux scientifiques de l’époque, certains peuples ont le triste privilège de truster à peu près continûment les barreaux les plus bas, au voisinage immédiat des chimpanzés ou des orangs-outans. Les Bochimans et les Hottentots (ou plus justement, les Khoïkhoï) d’Afrique du Sud en font incontestablement partie. On insiste alors à loisir sur leur apparence et leurs mœurs simiesques. Le dictionnaire de pédagogie de Buisson (1882), livre ainsi cette appréciation d’Edmond Perrier, rédacteur d’un article sur les races humaines qui entend révéler un lien chronologique entre singe et homme ; l’auteur prend l’exemple des Bochimans, qu’il décrits comme :

« inférieurs aux Hottentots, avec qui ils présentent plusieurs traits de ressemblance […] leurs bras au contraire très longs, comme chez les singes anthropomorphes, dont ils ont encore les mouvements des lèvres, les allures brusques et capricieuses, les oreilles petites… »[2]

White (encore lui !) signalait déjà que :

« les femmes hottentotes ont des poitrines si flasques et pendantes qu’il leur suffit de lancer leur sein par-dessus l’épaule pour nourrir l’enfant qu’elles portent sur le dos »

Le compte rendu de l’exposition d’une famille de Bochimans dans le Hall égyptien de l’Exposition Universelle de Londres en 1847 multiplie ce genre d’observations :

« Leur apparence est à peine plus belle que celle des singes. Ils sont toujours accroupis, en train de se réchauffer près du feu, en caquetant ou en grognant. Ils sont maussades, muets et sauvages ; ils ont des penchants presque purement animaux sous une apparence pire encore. »[3]

L’assimilation des Bochimans aux animaux était profondément ancrée : le terme était selon certains savants la traduction littérale du mot malais orang-outan signifiant « homme de la forêt » et des colons hollandais ont soi-disant abattu et mangé un Bochiman au cours d’une partie de chasse, le prenant pour l’équivalent africain d’un orang-outan…

En 1817, la Vénus hottentote fut disséquée par Georges Cuvier, qui avait pu l’observer de son vivant (elle était décédée en 1815). Ses observations figurent dans ce volume des Mémoires du Muséum (p259 et suivantes).

Notre “Napoléon de l’intelligence” cherchait à établir la preuve de l’infériorité de certaines races et se plut à souligner les caractéristiques soi-disant simiesques de la Vénus (qu’il qualifie de “Bochimanne”). Ainsi son nez épaté (« De ce point de vue, je n’ai jamais vu de tête humaine plus semblable aux singes que la sienne »[4]), son fémur, la petite taille de son crâne (sans tenir compte du fait qu’elle ne mesurait que 1,37 m) ainsi que certaines réactions (« ses mouvements avaient quelque chose de brusque et de capricieux qui rappelait ceux du singe. Elle avait surtout une manière de faire saillir ses lèvres tout à fait pareille à celle que nous avons observée chez l’orang-outang »[5]).

De façon curieuse, Cuvier relevait aussi, sans y percevoir de contradiction, que la Vénus était une femme intelligente, douée pour les langues, et avait une main charmante… C’est toujours ça de pris.

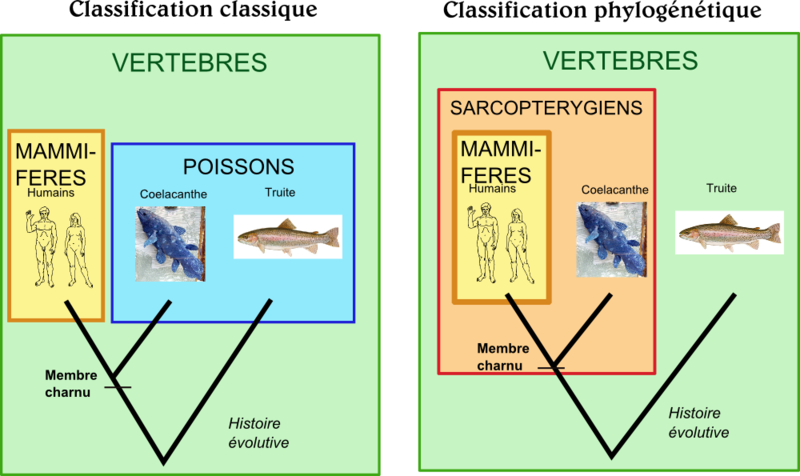

Polyphylétisme et évolution régressive

L’essor des théories évolutionnistes n’allait guère améliorer le sort réservé aux Hottentots et Bochimans dans les phylogénies humaines au soubassement raciste.

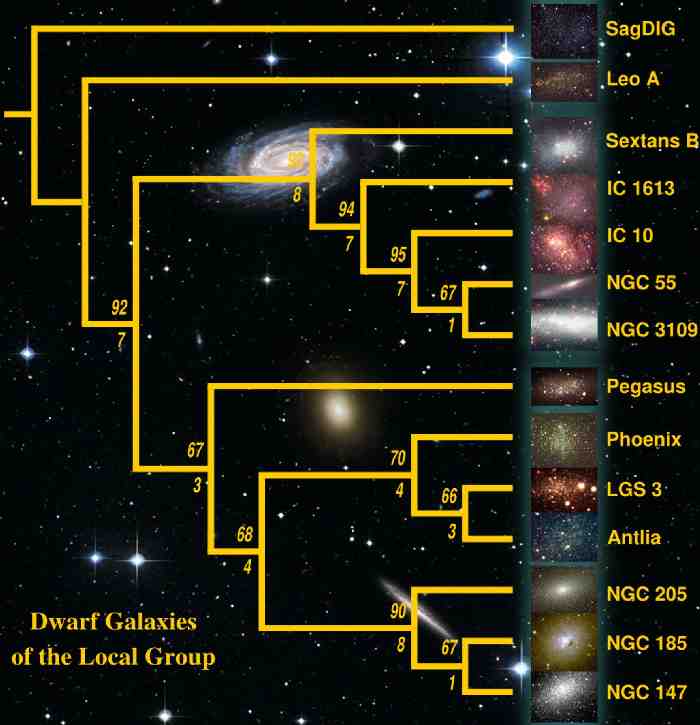

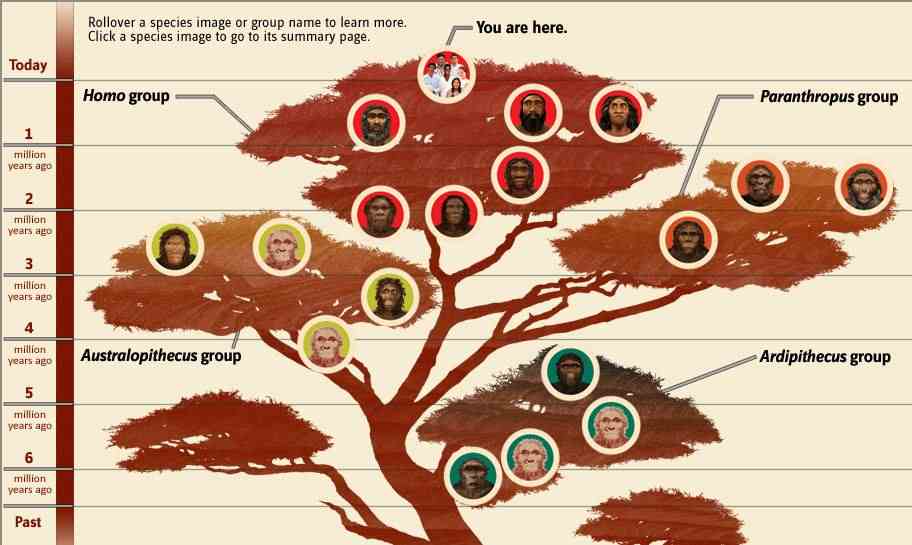

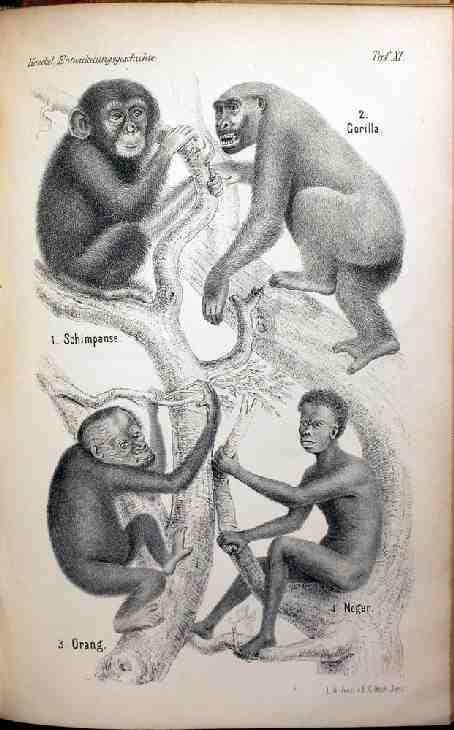

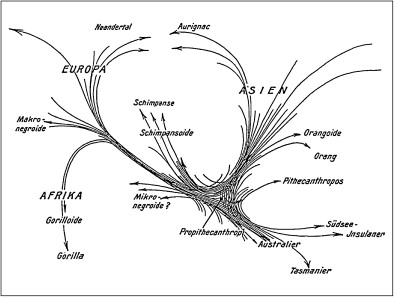

Cette illustration tirée tirée de l’édition de 1874 de l’ouvrage de Ernst Haeckel, Anthropogénie, s’inscrit dans une longue tradition de préjugés racistes sur la supériorité de l’homme Blanc dans le règne animal et sur les autres « races » humaines, mais elle spécifiquement évolutionniste, puisque Haeckel s’appuie sur sa théorie de la récapitulation pour établir la supériorité raciale des Blancs d’Europe du Nord et classer les races noires à proximité du singe.

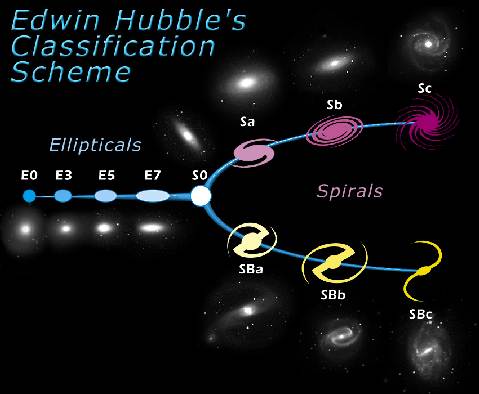

Dès le 19e, puis surtout au 20e siècle, divers auteurs, tombés dans l’oubli, développent la thèse du polyphylétisme, qui cherche à enraciner chacune des grandes « races » humaines dans une espèce de grand singe. Le principe sous-jacent est que différents territoires ont vu éclore différentes formes humaines et différentes formes de grands singes, ce qui se traduit par des similitudes morphologiques comme la forme du crâne ou la couleur de la peau.

En fonction des auteurs, le nombre de branches reconnues varie et le corpus fluctue : certains prennent en compte les hommes fossiles dans l’établissement de la séquence, d’autres non ; certains se limitent aux singes de l’Ancien Monde, d’autres élargissent aux singes du Nouveau Monde (à queue !), voire aux prosimiens.

Le polyphylétisme selon Hermann Klaatsch (in “Die Aurignac-Rasse und ihre Stellung im Stammbaum der Menschheit,” Zeitschrift für Ethnologie, 1910, vol. 42, p. 567.)

En 1910, l’Allemand Hermann Klaatsch (1863-1916) propose de rattacher « les nègres au gorille, les blancs au chimpanzé et les jaunes à l’orang-outang »[6]. L’Italien Gioacchino Sera ira jusqu’à 6 branches incorporant variétés humaines, grands singes et singes de l’Ancien et du Nouveau monde (« l’hypothèse la plus extraordinaire de toutes, par son éclatement le plus total »[7]).

Avec le polyphylétisme, le préjugé raciste sort par la porte pour mieux rentrer par la fenêtre : l’ascendance simienne vaut aussi pour l’homme blanc, mais la hiérarchisation des races demeure d’actualité, la position privilégiée de l’homme blanc étant recherchée à chaque stade évolutif : le meilleur singe, le meilleur homme possible, pour évidemment finir par la meilleure race actuelle.

Ce type de vision a persisté jusque tard au XXe siècle : en 1960, le magazine Life consacré à l’évolution et préfacé par Jean Rostand, publiait un arbre évolutif reconduisant les classifications du XIXe siècle :

« la race négroïde dérive des australopithèques, la race mongoloïde dérive de l’homme de Pékin et la race caucasoïde de l’homme de Néandertal »[8].

Et là encore, en fin d’article, les pauvres Bochimans étaient impitoyablement relégués tout au bas de l’échelle :

« Sans chercher à rattacher l’homme à ces animaux, n’est-il pas permis de se demander ce que feraient les zoologistes d’êtres inférieurs aux Bochimans : et ces êtres n’ont-ils pas réellement existé ? »[9]

Comme il doit être très rigolo de s’amuser à hiérarchiser les êtres, pourquoi ne pas le faire dans l’autre sens ? En envisageant non pas une évolution du bas vers le haut, mais une régression du haut vers le bas ? Comme le note Richard Dawkins :

« dans les légendes traditionnelles de tribus du Sud-Est asiatique et d’Afrique, l’évolution va à rebours de la vision classique qui prévaut en général : leurs grands singes locaux passent pour des humains déchus. »[10]

Cette idée de régression, sorte de miroir inversé de la séquence que cherchait ordonner White, a bien été exploitée. Elle est au centre d’un épiphénomène chrétien du préjugé raciste dans les années 1940 : l’évolution régressive[11] (abordée dans ce billet, désolé pour la redite). Georges Salet et Louis Lafont, les deux auteurs de l’essai éponyme publié en 1943 étaient convaincus de la régression des races les unes par rapport aux autres à cause du péché originel (comme quoi on peut être polytechnicien et débile) :

« Ce n’est pas l’animal qui est devenu progressivement Homme, c’est l’Homme, dans des races peut-être plus coupables que les autres, qui a rétrogradé vers l’animalité. »[12]

Dans cette vision, l’homme ne descend plus du singe, il y retourne ! Du moins les races humaines plus coupables que les autres.

Un autre auteur, Henri Decugis, rejoint les deux précédents sur le thème de la dégénérescence. Les Hottentotes et les Bochimans (quelle surprise !), seraient les populations les plus dégénérées d’Afrique, proches de groupes paléolithiques éteints, donc menacés d’extinction prochaine :

« On peut supposer que nous sommes ici en présence de races déjà dégénérées chez lesquelles l’excédent de graisse était dû à un état organique défectueux qui a provoqué leur extinction dans toute l’Europe vers la fin de l’âge du Renne. »[13]

Bochimans et Hottentotes ont toutefois ceci pour se rassurer : dans la vision hautement pessimiste de l’auteur, toutes les espèces vivantes sont appelées à disparaître les unes après les autres. Attention, poésie :

« Le vieillissement des espèces vivantes est beaucoup plus avancé qu’on ne le croit communément. Aucune ne peut y échapper. [...] Seul, [l'Homme] se penche sur l’abîme sans fond vers lequel [son espèce] s’achemine pour y sombrer, lorsque son heure sera venue et pour s’endormir enfin dans le silence de la mort, pendant que de petits êtres restés primitifs, moins évolués — comme les Bactéries, les Infusoires et les Lingules — inertes, aveugles, sourds, vivront longtemps encore dans la vase froide et obscure du fond des Océans, puis s’éteindront à leur tour sans le savoir. »[14]

Voilà qui réconforterait sûrement beaucoup la Vénus Hottentote : les bactéries, les infusoires et les lingules étaient tout de même moins bien considérées par ces auteurs pleins de mansuétude.

[1] S. J. Gould, « La Vénus hottentote », Le sourire du flamant rose, Paris, Seuil, 1988, p.267.

[2] Cité par M.-P. Quessada, L’enseignement des origines d’Homo sapiens, hier et aujourd’hui, en France et ailleurs : programmes, manuels scolaires, conceptions des enseignants. THÈSE de DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER II en Sciences de l’Éducation, option Didactique de la biologie, 2008, p.95

[3] Ibid., p.269

[4] S. J. Gould, op. cit. , p.270

[5] Id.

[6] Cité par M.-P. Quessada, op. cit., p.69.

[7] Collectif, Homo sapiens, l’odyssée de l’espèce, Paris, La Recherche/Taillandier, 2005. p.25.

[8] Ibid. p.70.

[9] Ibid., p.95.

[10] R. Dawkins, Il était une fois nos ancêtres, Une histoire de l’évolution, Robert Laffont, 2007.

[11] Aussi étonnant que cela puisse paraître, il existe toujours des séquelles pseudo-scientifiques de cette théorie : voir http://www.biblisem.net/historia/perosing.htm

[12] Georges Salet & Louis Lafont, L’Évolution régressive, Paris, Éditions franciscaines, 1943, p. 66.

[13] H. Decugis, Le Vieillissement du monde vivant, Paris, Librairie Plon, 1943, p.364.

[14] Id.