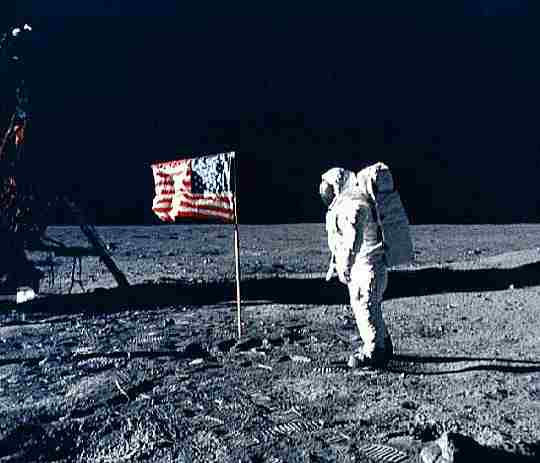

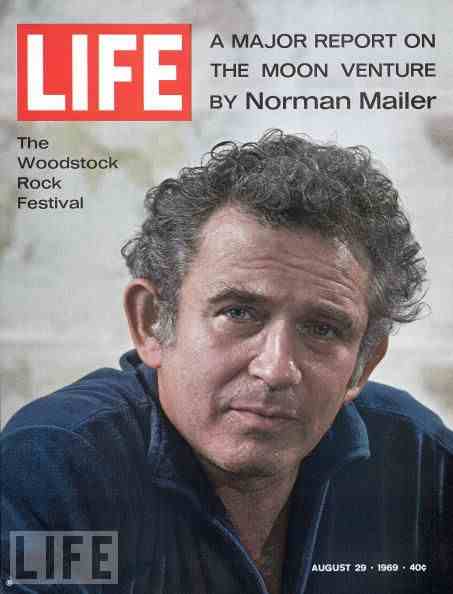

Encore inconnu, David Bowie aurait dû adapter les paroles en anglais du Comme d’habitude de Claude François. Plus préoccupé par la sortie de ses propres compositions, il se fit souffler la politesse par Paul Anka, qui commit My Way, propulsé par Sinatra. Dépité d’avoir laissé filer 100 balles, Bowie se rattrapa avec un Mars et écrivit Life on Mars?, un morceau paru sur l’album Hunky Dory en 1971, qu’il décrivit en gros comme un My Way, mais en mieux. Life on Mars? ne connut le succès que deux ans plus tard, une fois sorti en single. Le classieux clip réalisé par Mick Rock magnifiant un Bowie bleu azur dont les yeux et les lèvres maquillés ressortent du fond blanc y est peut-être pour quelque chose :

Life on Mars? est tout sauf une chanson ordinaire. Déjà, elle m’oblige à commencer ce headbanging science en citant Claude François, que j’estime musicalement à peu près autant qu’un cancrelat à qui on aurait octroyé un banjo. Ensuite, si vous entendez les accords de My Way dans Life on Mars?, vous, c’est que vous avez une oreille musicale que je n’ai pas. Enfin – et on s’en douterait presque à la vue de ce clip… lunaire –, Life on Mars? ne parle pas du tout de Mars. À vrai dire, Life on Mars? ne parle même pas d’espace. Autant dire que, pour poursuivre cette chronique scientifique, il va me falloir sortir la pelle…

De quoi parle le sublime texte de Bowie ? Il s’agit de la complainte d’une jeune ado désabusée par la société de consommation et du spectacle, et plus largement par la violence et la vacuité de l’American Way of Life. L’interrogation Is there Life on Mars? résonne comme un appel au secours adolescent : « Dites-moi qu’au moins il y a quelque chose ailleurs – de toute façon ça ne peut pas être pire qu’ici. »

Sans écrire une ligne sur le sujet, Bowie a pourtant tout exprimé sur le rapport que nous entretenons avec la planète rouge. L’homme se demande s’il y a de la vie sur Mars parce qu’il désespère de la sienne sur Terre. L’envie de vie sur Mars est une déprime adolescente. En voici quelques indices.

Mars, planète soeur

Mars faisant partie des cinq planètes visibles à l’œil nu est observée depuis que les hommes ont des yeux. Sa couleur rouge sang – et peut-être sa trajectoire erratique dans le ciel – lui vaut d’être associée à la guerre et à la destruction plutôt qu’à une quelconque oasis de vie dans une tripotée de cultures antiques. On a alors plutôt envie de laisser la planète rouge – et la vie qui s’y trouve – tranquille.

Ceci jusqu’à ce que les observations de William Herschel, à la fin du XVIIIe siècle, puis celles de son fils John, la fassent voir d’un autre œil. Mars possède des saisons, des calottes polaires qui fondent en été, des taches et des traînées sombres qui pourraient bien être des mers et des détroits, bordant des masses rougeâtres ou jaunes qui doivent être des continents. Toutes proportions gardées, dès le premier quart du XIXe siècle, les astronomes sont persuadés que Mars présente des analogies étroites avec la Terre. Ce que Camille Flammarion résume ainsi :

« Continents, mers, îles, rivages, presqu’îles, caps, golfes, eaux, nuages, pluies, inondations, neiges, saisons, hiver et été, printemps et automne, jours et nuits, matins et soirs, tout s’y passe à peu près comme ici. » (Flammarion, 1891)

C’est beau comme le guide du routard. Les conditions semblant idéales, pourquoi ne pas postuler l’existence de la vie sur Mars, et même d’une vie intelligente ? Flammarion n’y va pas par quatre chemins et avance que la planète est peuplée de races non seulement intelligentes, mais encore supérieures à nous.

Notice: réglage des canaux

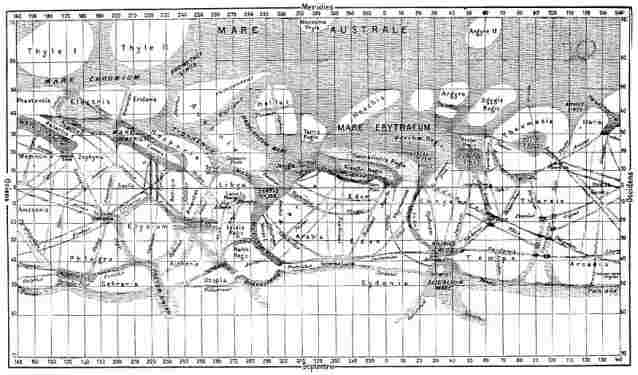

Si Flammarion s’emballe ainsi, c’est parce qu’en 1877, en 1879 puis en 1881, profitant d’excellentes conditions d’observation lors d’oppositions particulièrement favorables, l’astronome italien Giovanni Schiaparelli a mis en évidence des structures rectilignes ou formant des arcs de très grands cercles qui zèbrent des planètes : des « canaux », dont certains font près de 3000 km.

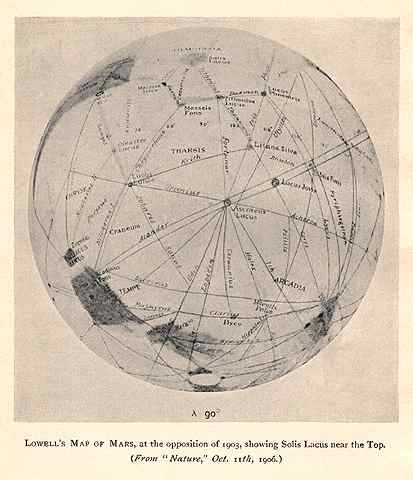

Schiaparelli n’est pas n’importe qui, il est directeur de l’observatoire de Milan et par ailleurs excellent cartographe, si bien que les cartes qu’il exécute convainquent une partie des astronomes qu’il y a bien une espèce intelligente peuplant Mars et s’amusant à jouer à SimCity grandeur nature. À partir de 1894, le riche astronome amateur Percival Lowell en rajoute une couche. Il se fait construire son propre observatoire en Arizona et se lance dans l’étude des canaux martiens. Il les aligne frénétiquement, recouvrant la planète d’une véritable toile d’araignée.

Il faut relever ici que tous les astronomes sont loin d’être convaincus par cet étalement de tuyauteries martiennes. Pour une bonne raison : certains arrivent à les observer, d’autres non. Pourquoi tout le monde ne voit-il pas la même chose ?

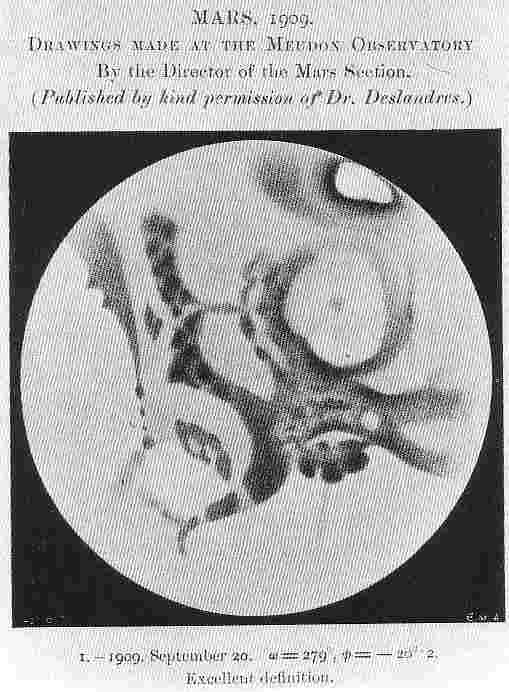

Pour les esprits charitables, les observateurs persuadés de voir des canaux sur Mars sont victimes de la médiocre qualité de leurs instruments : l’observation s’effectue aux limites de la résolution instrumentale et durant les quelques fractions de seconde qui laissent entrevoir la surface. Ils sont dès lors abusés par des phénomènes d’illusion d’optique tout ce qu’il y a plus de naturels. C’est l’explication que propose l’astronome grec naturalisé français Eugène Michel Antoniadi, qui, grâce à la grande lunette de l’observatoire de Meudon et à un œil particulièrement exercé pour interpréter ombres et contrastes pour en déduire les reliefs, fut le grand démystificateur des canaux de Mars. Voici ce que Antoniadi voit par exemple le 20 septembre 1909 :

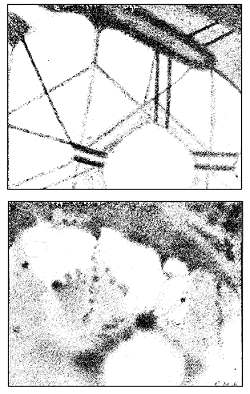

C’est déjà nettement moins rectiligne (et plus joli), n’est-ce pas ? Si quelque chose construit des canaux là-haut, c’est sans doute après avoir abusé du genépi, ou de son équivalent martien. Dans l’ouvrage La planète Mars publié en 1930, Antoniadi compare deux représentations de la région d’Elysium. Celle du haut est un dessin de Schiaparelli. Celle du bas son propre croquis synthétisant plusieurs observations. Les lignes rectilignes observées par Schiaparelli et ses confrères ne sont en fait, pour Antoniadi, que des alignements de taches plus ou moins régulières, donnant l’illusion de former des lignes :

Pour l’essentiel, il semble surtout que les observateurs convaincus de l’existence d’une vie sur Mars voyaient tout simplement ce qu’ils avaient envie d’y voir. Ce n’étaient ni Schiaparelli ni Lowell qui plaçaient leur œil sur l’oculaire, mais la « fille aux cheveux de souris » de David Bowie.

Petits arrangements avec l’habitabilité

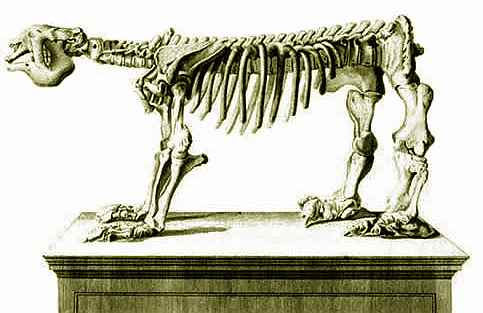

Il n’y a pas que chez les astronomes qu’une fillette sommeille. Puisqu’il est question de vie, les biologistes ont aussi leur mot à dire sur Mars, par exemple l’illustre Alfred Russel Wallace (oui, le codécouvreur du principe de la sélection naturelle). Celui-ci eut une vie fort longue qu’il mit à profit pour disserter sur toutes sortes de sujets, dont celui assez général de la pluralité des mondes habités (Man’s Place in the Universe, 1903) et celui plus particulier de l’habitabilité de Mars (Is Mars Habitable? 1907).

Is Mars Habitable? est considéré comme un texte scientifique pionner dans le champ de l’exobiologie, mais il y aurait sans doute à redire sur son objectivité. La biographie de Wallace écrite par Peter Raby, qui vient de sortir en français (Alfred R. Wallace, l’explorateur de l’évolution, Éditions de l’évolution) ne consacre qu’un paragraphe à cette œuvre oubliée de Wallace, présentée comme une « riposte cinglante » à la théorie des canaux martiens défendue par Lowell. Voici comment Wallace critique la démarche adoptée par Lowell :

« Il part du postulat que les lignes droites sont des œuvres d’art et, plus il en trouve, plus il voit dans leur abondance la preuve qu’il s’agit bien d’œuvres d’art. Ensuite, il s’emploie à tordre et déformer routes les autres observations afin qu’elles correspondent à son postulat. »

Ainsi que le note Raby, « Cette critique aurait très bien pu s’appliquer à sa propre défense du spiritisme ». Et sans doute à l’entièreté de l’ouvrage qui, sous couvert de recherches poussées pour parvenir à une analyse du climat et des conditions atmosphériques sur Mars d’allure scientifique, est avant tout la tentative d’un nonagénaire, anthropocentriste impénitent, pour démontrer coûte que coûte que la Terre est la seule planète de l’univers où la vie a pu se développer.

Wallace n’accepte pas l’idée que la vie ait surgi par accident, ni qu’elle puisse disparaître un jour par l’effet des mêmes causes évolutives (il est bon de se rappeler ceci à la lecture de textes cherchant un peu trop ostensiblement à mettre Wallace sur un strict pied d’égalité avec Darwin pour minimiser l’apport de celui-ci…).

On pourrait croire que les critères d’habitabilité définis par les astronomes modernes qui traquent les exoplanètes échappent aux biais de notre propre conception du vivant, terrestre et extra-terrestre. Rien n’est moins sûr si l’on suit Ian Stewart qui, dans Les mathématiques du vivant (Flammarion, 2013), notamment, aborde la notion d’habitabilité sous l’angle des mathématiques pour nous faire comprendre les difficultés que pose sa définition.

La loi de Planck, explique-t-il, permet de déterminer la température d’une planète gravitant autour d’une étoile, donc de déterminer les frontières intérieures et extérieures de la zone habitable, c’est-à-dire là où il ne fait ni trop chaud ni trop froid, mais juste bien pour autoriser le développement de la vie à condition qu’elle mette une petite laine quand ça fraîchit le soir. Il existe deux versions de la formule de calcul, avec ou sans albédo (la fraction du rayonnement réfléchie par la planète). Avec un albédo à 0,3 (valeur terrestre), la zone habitable du Soleil s’étend de 69 millions à 130 millions de kilomètres. Mercure, située à 58 millions, est hors jeu : trop chaude. Mars, à 228 millions de kilomètres, l’est aussi : beaucoup trop froide. Mais la Terre, à 150 millions de kilomètres, l’est aussi ! Et seule Vénus, à 108 millions de kilomètres, serait habitable. Paradoxe : la seule planète habitable, celle qui est sous nos pieds, est en dehors de la zone habitable de son étoile… Amis Vénusiens, bonjour.

Le concept d’une zone habitable qui ne tiendrait pas compte des caractéristiques particulières des planètes, en particulier de leur atmosphère, est donc trop simpliste. Mais notre conception du vivant (intuitivement, quelque chose qui nous ressemble) doit aussi être revue. Les organismes extrémophiles terrestres, note Ian Stewart, vivent dans des conditions qui ne correspondent pas à celles de la zone habitable :

« dans une eau dont la température dépasse le point d’ébullition normal ou descend sous son point de fusion normal. Ni très au-delà ni très en deçà des conditions qui définissent la zone habitable, mais au-delà et en deçà tout de même. »

L’idée d’une vie sur Mars, fût-elle passée, ne donc être abordée qu’en connaissant parfaitement les caractéristiques de la planète. Et c’est bien pour ça qu’on y envoie crapahuter des rovers, en attendant que nous puissions nous y rendre nous-mêmes. Mais c’est là que ça se complique…

Y aura-t-il de la mort sur Mars ?

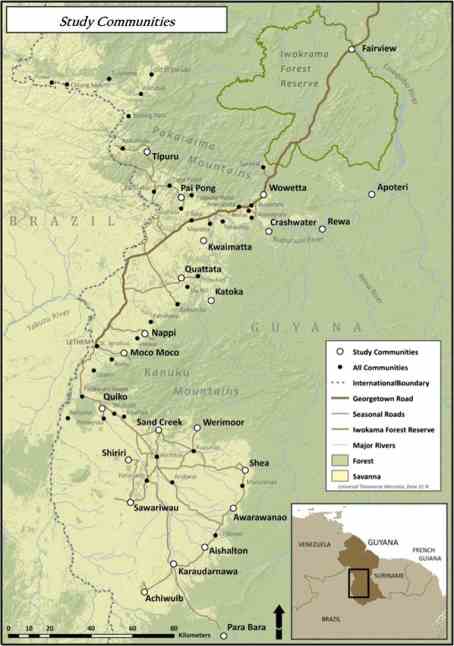

Selon Philippe Labrot, qui tient le site nirgal.net, « la découverte définitive d’une vie martienne ne pourra pas avoir lieu avant que des roches ne soient ramenées dans les laboratoires terrestres pour y être examinées. » La faute aux moyens et aux conditions d’analyse forcément limitées des robots, seuls sur la planète rouge. Pourquoi ne pas se rendre sur Mars et mener ces analyses sur place ? Simplement parce qu’il faudrait éviter à tout prix la contamination des écosystèmes martiens par les microorganismes terrestres que nous ne manquerions pas de trimballer avec nous, quelles que soient les précautions prises. On se trouve dès lors dans une belle impasse, que Labrot formule ainsi :

« La découverte de formes de vie sur la planète Mars aura alors une conséquence inattendue : celle d’empêcher tout débarquement humain. (…) Il est assez paradoxal de penser que si la réalité dépasse nos rêves, et qu’un écosystème existe encore aujourd’hui sur Mars, il nous faudra l’étudier par procuration, grâce à des robots commandés en temps réel depuis un avant-poste implanté sur Phobos, et non pas de nos propres mains. L’étude de Mars continuera donc d’être ce qu’elle a été depuis le début, un travail à distance, jusqu’à ce qu’un jour enfin les écosystèmes martiens soient entièrement caractérisés, et que le danger d’une éventuelle contamination croisée soit définitivement écarté. »

Si cette vision est juste, je la trouve réconfortante : laisser la vie sur Mars tranquille afin de ne pas y apporter la mort. Je me repose sur elle pour me persuader que la dernière trouvaille en date de la compagnie néerlandaise Mars One, sélectionner, sous la forme d’une télé-réalité, et envoyer des candidats dans un Loft martien en 2023, n’a aucune chance de voir le jour, tout au moins pour la partie spatiale du projet.

La page Wikipédia française consacrée à Mars One détaille les limites techniques, humaines et financières du projet, qui prétend parvenir à ses fins sur la base des techniques actuelles (capsule Dragon et lanceur Falcon Heavy de Space X, notamment) et pour la modique somme de 6 milliards de dollars. Les limites psychologiques me semblent les plus insurmontables : celles liées au voyage et à la vie sur Mars, bien sûr, mais aussi celles liées aux sept ans de sélection passés à faire de la télé-réalité. Je doute que quiconque survive à ça. Surtout avec Denis Brogniart aux manettes.

Si le projet marche malgré tout, ce n’est pas vraiment de la vie qu’on enverra sur Mars, mais des morts en sursis, puisque le voyage serait sans retour. Des milliards de téléspectateurs rivés devant leur écran à guetter la mort prochaine de leurs semblables, quel réjouissant programme. Qui nous ramène à la girl with the mousy hair de Life on Mars? :

And she’s hooked to the silver screen But the film is a saddening bore For she’s lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools As they ask her to focus onDavid Bowie avait tout compris. Comme d’habitude.